|

- 絵本読み聞かせの説明書 -

子どもに絵本は与えてはいけない!? ~「教育」と「共育」~

よくお客さんから相談いただく「絵本の読み聞かせ」についてお応えします。

◆よい絵本の条件ってなんですか?

●1、まず想像(創造)性あふれる絵の 絵本であること 大人は本を読むとき、文字からストーリーを把握しようとしますが、 子どもは絵本の絵を見てストーリーを頭の中に描き出します。

そう、子どもたちは「絵」を読んでいるのです。 子どもたちは、絵を読むことで物語の展開をイメージし、 絵本の世界に自然に入り込んでいくので、 想像(創造)性あふれる絵の絵本であることが大切です。

●2、次に豊かな言葉であること 正しく美しい日本語で、それぞれの年代の子どもが理解でき、 簡潔で起伏に富み、おもしろく読め、リズミカルなものです。 つまり想像(創造)力に働きかけることばであるかということです。

同じ絵本でも近年の「子供が喜びそう」という理由だけで、 アニメ調の絵・平板な言葉を用いた商業主義的な昔話絵本などが増えてきている、 という声もあります。

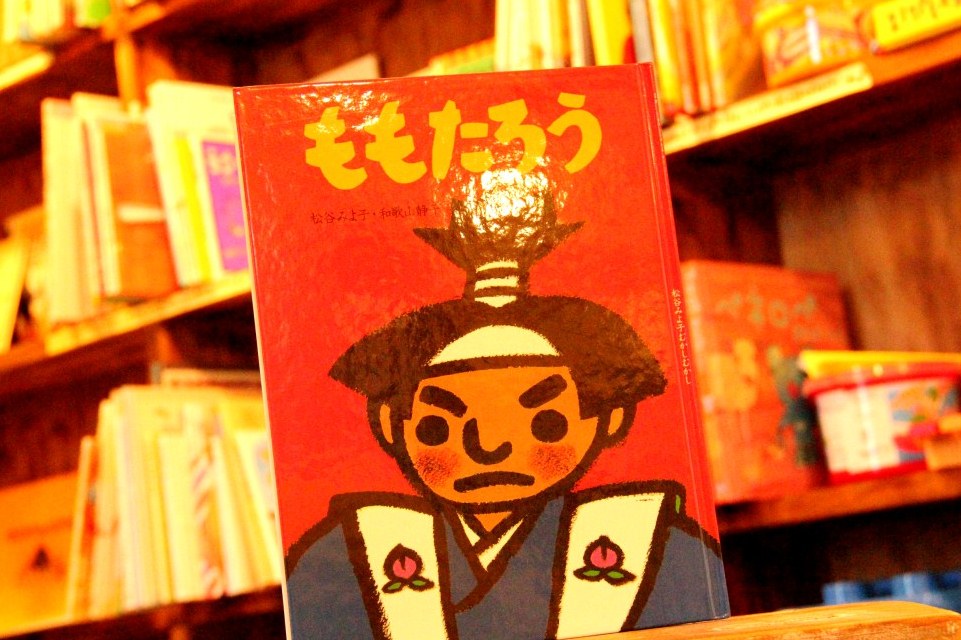

ここで有名な昔話「ももたろう」を題材にした絵本を取り上げ、 松居直氏が文章を担当した『ももたろう』(福音館書店)と、 一般に「アニメ絵本」と言われているジャンルの 『ももたろう』を比較してみることにしましょう。

<写真:童心社のももたろう> 撮影:オリジナル絵本ギフト専門店ありがとう

ももたろう誕生のシーンです。

-アニメ絵本版- おじいさんと おばあさんは大きなももを まないたにのせ ほうちょうで まっぷたつに きりました。 すると、 「おぎゃー!」 なんと ももの 中から かわいい 男の 赤ちゃんが とびだしてきたでは ありませんか。

-福音館書店- ふたりが ももを わろうとすると、ももが じゃくっと われて、 なかから かわいい おとこのこが、 ほおげあほおげあっと いって うまれました。

おじいさんと おばあさんは、「いややぁこれは たいへんじゃ」と、 おおさわぎをしました。 それから、 「このこはももから うまれたのだから、 ももたろうと なをつけよう」と、 ももたろうと なづけました。

この場面の文章を読んだだけでも、 アニメ絵本と福音館書店さんの『ももたろう』との違いがよく分かりますね。

・細かいけど表現の大きな違い

アニメ絵本では、おじいさんとおばあさんは、ももを真っ二つに切ってしまいます。 その場面を見て、「どうして、ももたろうは、まっぷたつにならないの?」と 疑問をもつ子どももいます。

また、産声も「おんぎゃー!」という単純なもので、子どもの心には残りません。 それに対して、自分の力で桃を割り、「ほあげあ ほおげあっ」という 力強い産声を上げて産まれてくる福音館書店さんのももたろうは、本当に強そうに感じられますね。

また、その後の展開においても、福音館書店さんの『ももたろう』は、説得力にあふれています。

ももたろうが大きくなっていく、という描写では、 「ご飯をたくさん食べて、どんどん大きくなっていきました」 という簡単なものではなく、 「一ぱいたべると、一ぱいだけ、二はいたべると、二はいだけ、三ばいたべると、三ばいだけ、おおきくなる」と、その過程がきちんと描かれています。

いぬ・きじ・さると出会うシーンでは、三匹はももたろうに 「こしにつけたのは なんですか」と尋ねます。 それが、きびだんごであることを、知っているはずがないですから、当然の疑問ですよね。

・同じ昔話なのに物語にまで違いが

鬼を退治した場面で、ももたろうは、鬼が差し出す宝物を断ります。 そして、鬼がさらっていたお姫様を救い出し、おじいさん、おばあさんのもとへと帰っていくのです。

このラストシーンについて、松居直は『絵本のよろこび』(NHK出版)の中でこう述べています。

「桃太郎は鬼を改心させ、お姫様を救い出しにいったのですから、 その目的が達成できた今、戦利品として宝物を持ち帰ったのでは、戦争をしたことになってしまいます。 戦争の結果として相手方の文化財を戦利品として持ち帰るような歴史は、 もう繰り返したくありません。人のものは人へ、鬼のものは鬼へ です。

それはあまりにも現代的な考え方だといわれるでしょうが、 私としては桃太郎の物語を元に戻して、次の世代の子どもに語り伝えたいと願いました。」

脱帽です。ほんとうに素敵ですよね。松居氏。 こうしてつくられた、ももたろうは、子どもの心を魅了してやみません。

説得力ある物語づくりは、子どもたちを素直に絵本の世界に誘い、 豊かな言葉は、こどもの心に深く残っていくのです。 「ももたろう」を題材にした絵本は現在、30種類以上出版されていますが、 その中で、本当に子どものためになるものは数種類だと言われています。

●3、子どもの心に同調する内容 「想像(創造)性あふれる絵」と「豊かな言葉」がこの2つがうまくとけあい、 1つのしっかりとした独自の絵本の世界をつくっているもの。

そのときの、子どもの心に同調しているかどうか、 そのとき子どもの興味・関心に応え本当に子どもの気持ちを分かってくれて、 親友になれる絵本。 それこそが本当の意味で、よい絵本なのです。

今、その子どもがもっとも、自動車や乗り物に関心を抱いているのであれば、それに関する本がいいです。 反対に生き物に関心がある子どもに、昔話やおとぎ話などを 無理に押し付けてはいけません。

なので、よい絵本の条件は上記にあげたようにポイントはありますが、 その子どもにとって 今いちばんよい絵本はその子どもが好きか、がいちばんの基準です。

そして、そのことをいちばん理解しているのが身近にいる人や親である。 あなたなのです。

なので、「うちの孫(子ども)4歳なんですが、どんな絵本がいいですか?」には少し困ってしまいます。 (この絵本が“人気”ですよ、と選択肢はおだししますが…。)

これは、自分の子どもを「4歳の子ども」と、一括りにしてしまっているんです。 自分の子どもが、他の4歳の子どもと、全く同じな訳ないですよね。 ひらがながやっと読める子や、漢字や英語まで読めちゃう子。

子どもも大人も共に基本的には、同じニーズをもっているわけですから、 親(読み手)が感動したもの心を揺さぶったものが子どもたちにも同じはたらきをします。

良い絵本アドバイザーか見極める方法

なので本屋さんに行って、「4歳の子どもにオススメは?」と聞いて、 それだけの情報で「この絵本が良いですよ」なんていう 本屋さんは少し不親切です。(一見親切ですが)

その人がオススメする本は大抵、いまホットな新刊だったり 出版社から推されている本だったりします。

せめて、「いまどんなことに興味をお持ちですか?」 「動物ですか?乗り物ですか?物語ですか?」

「それならこの絵本とこの絵本はいかがでしょうか。」 このプロセスを踏むなら正解です。 素敵な本のアドバイザーといえます。

少しくどいですが、本当の親切。 子どもさん心情に歩み寄ろうという姿勢が、これで判断できます。

お願いする時は、 「冒険に関する絵本は?」「恐竜がテーマの絵本は?」などの 子どもの関心に関する聞き方をすれば より適切な絵本たちに出会う確率は高くなります。

>>絵本を与えてはいけない理由(2/3)

*******

◆どうゆう風に子どもに絵本を与えればいいのでしょう? まず前提に、絵本は「与える」ものではありません。 「与える」「下ろす」などは大人の思いあがった姿勢からくるものだと中川正文氏は言います。 「絵本を子どもに与えると教育にいいんでしょ?」絵本はこんな姿勢では子どもの心に届きません。 人間として上下はありません。「下ろす」などの表現は、高いところから低いところに、という意味でしょうか。 絵本はともに共感し、ともに楽しみ、ともに感動するもの、そして共に成長するものです。

すこし大袈裟に言い過ぎではないか、と声が聞こえてきそうですが、そんなことはありません。 また、親だからといって義務感で、絵本の読み聞かせをやるなどはいけません。 それではしない方が、まだいいかもしれません。 親は親、子は子なりに共々成長していく、ということを忘れないでください。

◆ うちの子どもが絵本を読みません。どうしたらいいですか? 基本的に絵本は読むものではありません。一緒に読むもの。読み聞かせる※ものです。 子どもの絵本好きは、読んでもらうのがすきなのです。 絵本を自分で読むと、読んでもらうのは全く別物です。 子どもにとって読み聞かせとは親を独り占めし、 その愛情を心と体全体で感じとることのできる最上の時間なのです。 なので、読み聞かせにおいては必ずやさしい気持ちで愛情たっぷりで読んであげてくださいね。 「もう自分で読めるでしょ、」と、字が読めるからと絵本を丸投げしてしまうのは 「もうあなたには愛情を注ぎません」と言っているのと同じなのです。 絵本=愛情と考えていただいてもいいと思います。

絵本は基本的に親が子どもをひざにおいて1:1で読むことや、 だれかが子どもに読んで聞かせてあげることを第一義としてつくられています。 だから、内容の量のわりにはハードカバーで何世代も引き継がれるようになっているんですよ。 あと、子どもは何度も同じものを読んでもらいたがる傾向があります。これは安心感を求めていると考えています。 なので、もう一回とせがまれても、その要求にはできるだけ応えてあげるようにしてあげてください。 繰り返し読んであげることによって、今の子どもたちの興味や関心、心の成長などがより深く知ることができるかもしれません。 絵本と読み聞かせはワンセットです。 どんなに素晴らしい絵本でも、読み聞かせのプロセスが欠落してしまっていれば、 子どもの心の奥深くまで届くことはなく、絵本の意味が損なわれてしまいます。 もし、むずがったり、集中しない場合は、機嫌のいいときを見計らうなど、子どものペースに合わしてあげてください。 読み手が心の余裕を持って接するのが大切ですよ。

******************

◆読み聞かせをすると学力がつきますか? 少子化により子ども一人一人に対する期待値の増大。 それと同時に親としての責任感の高まりつつあります。 その意識傾向と比例して絵本に対する教育感覚も増えつつあります。 絵本読み聞かせは教育の一環ではなく、心の豊かさや、親と子の心の交流、きずなを築いてくれるもの、と認識してください。 絵本読み聞かせは効果を期待して行うものではありません。 下心つきの読み聞かせは読み聞かせではなく、お勉強と何らかわりないのです。 素直な気持ちで、愛情と心を込めて、大きな愛情を注ぎながら行うのが、本当の読み聞かせです。 そのような読み聞かせを、毎日続けることによって、初めて効果が現れてくるのかもしれません。 たしかに、読書力・読解力・豊かな言葉・想像力や、聴きとる姿勢や、考える力など、 学力の吸収する基礎となる部分をしっかり身につけられるのは論じられています。

しかし、絵本を教材のように使ってしまっては、子どもと絵本の間によりよく築かれた関係が、台無しになってしまいます。 参考書になり心が離れてしまいます。 絵本は確かに学習やしつけに効果がありますが、それは絵本と素直な心で付き合っていく中で、自然に身についていくものです。 焦らず、長い目でみてあげることが、大切だと思います。 最近のお母さん方には、なにか焦りのようなものが、見えるような気がします。 せめて、幼少期までには「教育」や「能力」でなく、 「心の豊かさ」や「愛情」など、人間の基礎になるところに注力してあげてほしいと、私は考えます。

花の知識としてたくさん持っているより、 「このおはなさん、きれいやなぁ」と心から思うことのほうが、よっぽど素晴らしいように感じられます。 文章をスラスラと読めることよりも、その文章の中から登場人物たちの、気持ちなどを読み取れたりすることのほうが、 素晴らしいと思います。 科学の知識に優れていても、人の痛みや気持ちがわからなければ、殺人兵器をも、生み出してしまうのです。 心の豊かさや、人の気持ちを読み取る、人間の基礎となるところをしっかりする前に「教育」や「能力」を伸ばすことは、 砂の上に建てられたお城のようなもので、見栄えはいいかもしれませんが、非常にもろいものです。 豊かになった日本に、犯罪の低齢化や犯罪理由についても不可解なことが増加しているところの、 理由のひとつとして、ここに原因があるかもしれません。

◆ 集団のまえで読み聞かせします。何かコツみたいなのってあります? 読み聞かせでのテクニックですが、家庭での読み聞かせではあまり必要ありませんが、集団での読み聞かせになると、 少しは必要になってくるかと思います。 しかし、まずは読み手が、絵本を心から楽しみ愛情いっぱいで読み聞かせること、それが一番のポイントです。 絵本は自分(読み手)も楽しまなければ、相手(読み手)も楽しめません。 「ちゃんと聞きなさい!あんたのためやで!」と押し付けるのは問題外です。 子どもが読み聞かせに求めるのは「うまさ」「正しさ」ではなく「愛情」「コミュニケーション」です。

聞き手のみんながすわっているときは見えやすいように、 少し高めにイス座るなど、小さいのより大きいものや絵のはっきりしたものを選ぶなどがポイントです。

あと、絵本はしっかりと開きグセをつけておくといいです。 新品の絵本だと特に「もったいない」、と思われるかもしれませんが、 絵本の楽しさや世界や連続性がこわれてしまうことの方もったいないですから。 読んでいる途中に本がグラついたり、腕や手で絵を隠してしまったりしては、 絵本の連続性を阻害し、子どもの集中力を低下させてしまうので、これも注意です。 ページをめくったら一呼吸おき、聞き手が絵をしっかりと読みとるのを、待ってから文章を読むことも大切です。 ページごとにある絵本の世界独特の「余韻」といえるものを大切にしてくださいね。 多くの人がしますが、登場人物によって過剰に音色を変えたり、無理に感情移入して読む必要はないと思います。 基本的に絵本は、作者が考え抜き選び抜いた言葉が詰まっており、 そのまま素直に読めば、子どもの心に届くように、つくられているんですよ。 音色を変えたりすれば、逆に子どもの創造を妨げることになってしまいかねます。 その場で子供は喜びますが、それは絵本にではなく、読み手に対して楽しんでいるのです。 紙芝居や人形劇と、絵本読み聞かせは少し違います。 しかし、場面やシュチュエーションによって、ベストな読み方も変わってきますので、臨機応変にしましょうね。 でも、読み聞かせする上で、やってはいけないことが何点かあります。これも多くの人がしてしまっているので注意が必要です。

●1、質問や絵の説明などをしないことです。 「つぎ、どうなるんかな?」「ほら、ここに○○がいるよ」などの行為です。 聞き手の子どもたちは、絵本の絵を読むことによって、物語の展開をつかみ想像を膨らませています。 絵本のストーリーの連続性を損なうことをすると、子どもが絵本の世界に対しての集中が低下する、ということになりかねます。

例えるならば、子どもにとっての絵本は、大人でいう映画みたいなものです。 皆さん、想像してみてください。映画を見ていて、次に主人公はこうなりますや、 このカーアクションに使われている車はBMW社のものです、 などの説明が字幕やアナウンスが流れてきたらどうします? 集中できひん、ほっといてくれよ。と思いますよね。 読み聞かせの際、お勉強ではないので、基本的に質問や絵の説明などは不要です。 ただ聞き手からの質問には答えてあげましょう。

●2、意見や感想を引き出そうとしないこと 読み聞かせがおわった後の「どうだった?」、とつい聞きたくなってしまいますね。 でも、これは自分(読み手)の欲求を満たそうとする行為でもあります。 ここは読み手が大人になりましょう。 もちろん聞き手の子どもたちから、感想や意見がでてきたら、うん、そうだね。と聞いてあげてくださいね。 絵本から何かを感じ取り、それを言葉にすることが義務、お勉強のようになってしまい、 心の底から絵本を楽しめなくなってしまうようではいけません。 絵本は、聞き手の心を豊かにはぐくんでくれるので、聞き手と一緒に、心から絵本を楽しみましょう。

●3、義務化しないこと ○時~○時は読み聞かせの時間です。 ほかのことをしてはいけません。と、強制してしまっては聞き手の子どもたちにとっては楽しくないものです。 本当は、ブランコしたいのに、かくれんぼしたいのに、○○ちゃんとおはなしがしたいのに、と 絵本に対して拒否感が生まれかねません。これでは本末転倒です。 自由時間などに「絵本でも読もうか、」「聞きたいお友達おいで、」という軽いタッチがベストです。

<絵本読み聞かせ動画> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 以上、絵本の読み聞かせの時や講演などで、幼保の保護者様や、先生方から質問されることを、あげていきました。 しかし、人により考え方や教育方針にまで関わることですので、鵜呑みにはしないでください。 あくまでも参考のひとつにしてくださいね。

絵本に「読ませすぎ」ということはありません。時間の許す限り、愛情こめてたくさん読みましょう。 中学生や高校生になっても一緒に読んでいるお母さんもおられますから。

絵本には大人が忘れかけた大切なことがたくさん詰まっています。 大人も一緒に絵本を読んで、一緒に成長しましょう。 最後に僕のすきな言葉をここに…

そのおとなの人は、むかし、いちどは子どもだったのだから、 わたしはその子どもにこの本をささげたいと思う。 おとなはだれも、はじめは子どもだった。 星の王子さま サン=テグジュペリ

ディズニーランドは子どもだけを相手につくってるんじゃない。 人はいつから子どもじゃなくなるというのかね。 ウォルト・ディズニー

こどものまま大人になった大人と、「こども心」を持った大人は違う。 だから素敵な大人になろう! かさいさとる

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||